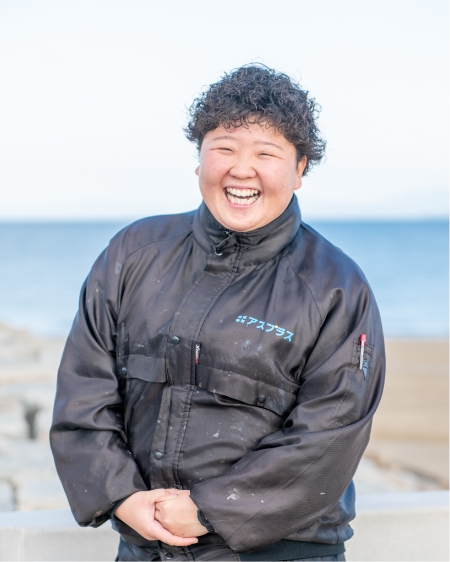

松山市松前町 庭木剪定 雨 風 暴風 T様邸

こんにちは、乗松です。

本日は愛媛県松山市松前町にて庭木の剪定を行いました!

🌸剪定、失敗しないためのコツをご紹介

剪定を始める前に

剪定を始める前に、庭木を剪定する理由と適期、必要な道具について説明します。特に、剪定の適期を間違えると、失敗に繋がりやすいので注意してほしいです。

庭木を剪定する理由

庭木を剪定する主な理由は、以下の3つになります。

・美観を保つ

庭木があることで美観が生まれます。庭木単独だけでなく周囲の風景とのバランスも重要で、樹種によっては、円錐形、杯形、枝垂形等に整形します。

・健全に保つ

枝葉が繁茂しすぎると風通しや日照が阻害されて、病害虫の発生、枝折れや枯れの原因になりやすいため定期的な剪定が必要です。

・実利を得る

庭木には、目隠しや日射しの軽減、果実の収穫、花の鑑賞など実利的な役割があり、そのような実利を得るために適切な剪定が求められます。

庭木の剪定に適した時期

庭木は、適期に剪定を行わないと、花芽が分化しなかったり樹勢が衰えたりすることがあるので注意が必要です。

庭木の剪定は樹種によって違います。

🌸針葉樹|真冬を避けた10~11月頃と春先

🌸常緑樹|新芽の成長が休止する5~6月頃と芽や枝が伸びきって休止する9~10月頃

🌸落葉樹|新緑が出そろった7~8月頃と落葉した11月~3月

上記はあくまで目安であり、わが国は地域によって気候に大きな違いがあるため、各地域の気候に合わせ剪定時期があります。

庭木を剪定する時に必要な道具

庭木を剪定する時に必要な道具を、以下にまとめました。

🌸剪定道具

・作業用手袋

・剪定バサミ

・ノコギリ

・刈り込みバサミ

・根木バサミ

・高枝切バサミ

🌸掃除道具

・ブルーシート

・熊手

・竹ぼうき

・手箕

・ゴミ袋

庭木の剪定で知っておいてほしいこと

庭木の剪定には大きく整枝と整姿、刈り込みの3つがあります。

整枝と整姿

整枝剪定では、密生しすぎた枝や不必要な枝を除去して樹形の骨格をつくります。

方法は、樹種、植栽の目的、剪定頻度などで違います!

大きく剪定する場合は、ノコギリで樹形全体のバランスを整え、枝おろし、枝抜きなどを行うのが一般的です。

整枝剪定の注意点をまとめました!

・腐れや不定芽の発生原因になるので「ぶつ切り」はしません。

・上法の枝は強めに、下方は弱く剪定して下枝の枯死を防ぎます。

・太枝の剪定は、切断箇所の表皮が剥がれないよ1本を複数回で切除します。

整枝剪定は、樹冠(樹木上部の枝葉が茂っている部分)の整生、込みすぎによって発生する枯損枝の発生防止などが目的です。

どちらかというと軽剪定のイメージです!

整姿剪定の方法としては、切詰め、枝抜き(枝透かし)等になります。

その年伸びた新生枝を切除することになるので、庭木本体に与える影響や景観上から、強度の剪定は行わない方が無難です。

整姿剪定して残された芽から発生した枝は成長が盛んになるので、剪定後の枝の成長を考えて行う必要もあります。

剪定すべき枝

樹種や樹形にかかわらず、まず剪定すべき枝を挙げると以下のようなものがあります。

🌸枯れ枝|枯れてしまっている枝

🌸病虫害枝|病虫害におかされている枝

🌸危険枝|折れた枝、あると危険な枝

🌸障害枝|通風、採光、架線、人や車両などの障害となる枝

🌸弱小枝|成長の止まった弱小の枝

🌸冗枝|生育上不必要な枝

冗枝には次のような枝があります。

①やご(ひこばえ)|根元近くから発生する小枝

②胴ぶき(幹ぶき)|庭木の衰弱が原因で幹から発生する小枝

③徒長枝(とび枝)|幹枝から一直線にまっすぐ飛び出すのが特徴

④からみ枝(交差枝)|1本の枝が必要な枝にからみつくように発生する

⑤さかさ枝(下り枝)|樹種固有の性質に逆らって逆のほうに伸びた枝

⑥ふところ枝(こみ枝)|枝の幹に近いところに発生して日当たりや風通しを悪くする

💡短所冗枝は美観上悪いだけでなく、庭木を衰弱させる原因にもなるので、庭木全体をよく観察して切除するようにしましょう。

剪定のコツ

主な剪定のコツについて説明します。

・切り詰め剪定

主に新生枝を樹冠の大きさが整う長さ、既にある定芽のすぐ上で剪定します。

樹種ごとの自然な樹冠をつくるための剪定です。

・切り返し(切り戻し)剪定

樹冠外に飛び出した枝の切り取りや樹勢を回復するために樹冠を小さくする場合などに行います。

適正な分岐点より長いほうの枝を付け根から切り取ります。

・枝抜き(枝透かし)剪定

主として込みすぎた部分の枝を透かすように行い、自然な樹形を回復し美観を高めるための剪定です。

また、枝葉が込みすぎると日照りや風通しが悪くなり、枝葉が枯死して落下するのを防ぐ目的もあります。

・枝おろし剪定

一般的には、ノコギリを用いて太枝を切り取ることをいいます。

樹木にとって大きな負担となるので、その庭木が剪定に耐える度合いを確認して切らなければいけません。

また、きれいな切り口にするため、あらかじめ引き目を入れた後に切り落とすというような配慮も必要です。

刈込み剪定

刈込み剪定は、イチイやイブキ、マサキ、ツゲ、ツツジ等の樹種で行われることが多く、生垣や寄植えの剪定で用いられることもよくあります。

一般に小葉で枝の数が多く、枝の切り口から発生する新生枝も一斉か数多く発生し、萌芽力の強い樹種が対象です。

刈込みの目的と時期

刈込みは、庭木を一定の形に保ちたい時に、樹冠を刈り取ったり縮小させたりします。整形された庭木表面の枝葉を密にして美しさを強調するとともに、通風や採光をよくして抵抗力を高め病害虫の発生を予防するのが目的です。

刈込みは、年に1~3回行いますが、回数によって刈込みの時期は異なります。回数は、樹勢や樹種による萌芽力で違ってきます。

年1回の場合は6~7月に行うのが一般的で、ほとんどの樹種で、この時期で問題ないです。

年2回の刈込みは、萌芽力が強く枝の伸びが良い樹種向きで、新芽が成長を休む5~6月に1回目、土用芽(梅雨明けの気温上昇で芽吹くこと)が成長を休止する10月頃に2回目を行います。

年3回というのは、特に萌芽力が強い樹種で行います。通常、仕立物やトピアリー等、常に同じ樹形が求められる庭木に行うものです。

刈込みの種類と方法

刈込みの種類には、総刈りと木づくりの2種類あります。

🌸総刈り

刈込みというと通常は総刈りを指します。円錐や玉造、トピアリー等さまざまな形につくることが可能です。

🌸木づくり

全体の輪郭をつくるのではなく、個性に富む樹形をつくり上げるために用いられ、剪定・枝おろし、刈込みなどを併用して樹形を仕立てていくものです。

刈込みは、ある程度成長した庭木に施されるもので、毎年の刈込みを重ねることで目標とする樹形に仕立てていきます。

刈込みのコツ(技法)

刈込みのコツは、毎年同じところばかりで切っていると、どうしてもその切り口から萌芽力が落ちてくるので時には深く切り戻すことです。

強めの刈込みを行う時は、対象とする庭木の樹勢を十分に見極めてください。樹勢が弱いのに強く刈込むと、枯らす原因になるので気をつけましょう。

生垣の刈込みでは、天端(上方部分)を強く、裾(下方部分)を弱く刈込むことで、下枝が枯れずに裾の美しい線を保つことができます。

実際の剪定写真📷

ビフォー

アフター

🌸

ビフォー

アフター

🌸

ビフォー

アフター

いかがでしょう✨☺️

アスプラスには剪定を得意とする職人さんも居ます♪

庭木の事でお悩みの方も、是非アスプラスにお気軽にご連絡ご相談くださいね^^

出逢いに感謝!!