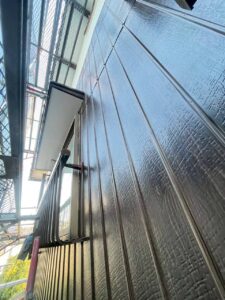

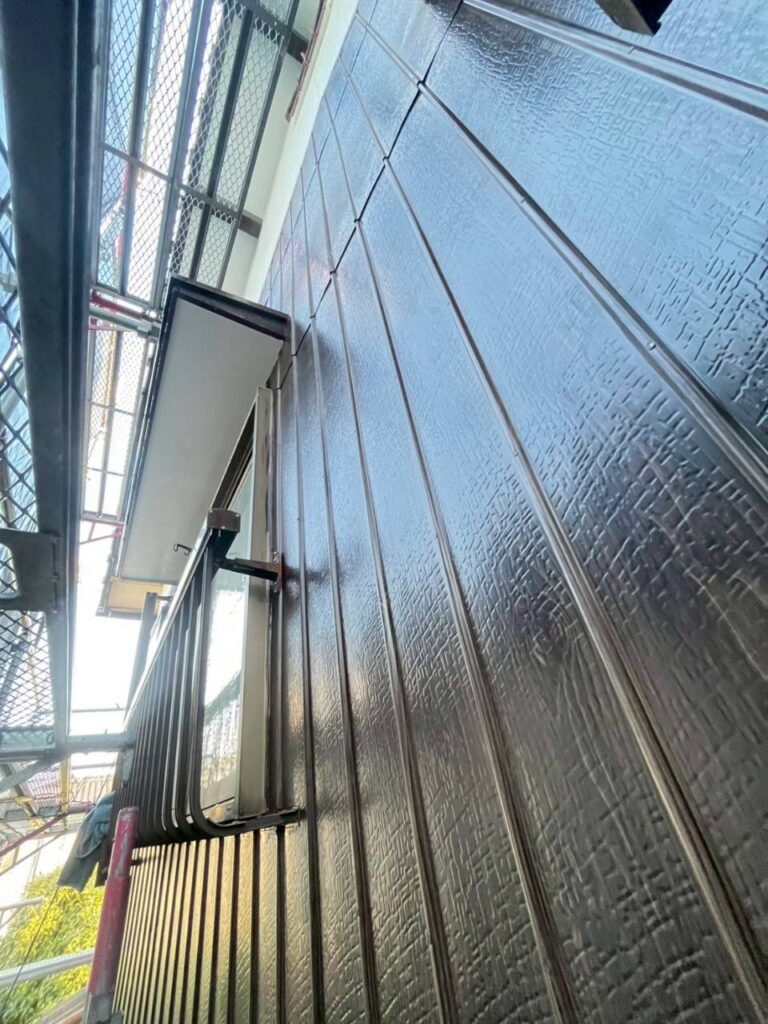

松山市堀江町 雨漏り ひび割れ 木材・木部塗装 M様邸

こんにちは、乗松です!

本日は、愛媛県松山市堀江町にて外壁木部の塗装を行いました!

建物に使われる素材としては、外壁であればサイディングボードやガルバリウム銅板、モルタル、屋根であれば瓦屋根やトタン板、金属系ボードなど様々なものがありますが、木材も外装の至所で使われる素材のひとつです。

木材は、金属やコンクリートとは異なるメンテナンスが必要になるため、他の材料と一緒にしてしまうと、外装の重大な劣化を引き起こしてしまう恐れがあります。

木材はメンテナンスが欠かせない建材

家の外装の大半は、セメントを主成分とした「モルタル」と呼ばれる壁(俗にいう塗り壁)や、「サイディングボート」と呼ばれる釜で焼いたパネルをはめ込むものが主流ですが

・ぬくもりのある家にしたい

・意匠性が高い家にしたい

という場合には、天然の木で作られた木材はぴったりの素材です!

また、外壁全体に木材が使われた家もあれば

・軒天

・破風板

・鼻隠し

・ウッドデッキ

・瓦屋根の木部

など、家の一部のみを木で仕上げるケースもあります。

木材塗装(木部塗装)で知っておきたいこと

家の木部の塗装を検討している方は、木材の性質を知っておかなければ、せっかくの塗装で失敗してしまう恐れがあります。

他の外壁材とは異なる、木材独自の性質を知って、外壁塗装業者との打ち合わせに役立てましょう!

・木は呼吸して膨張したり収縮したりする素材

木材の塗装では、木材の呼吸をしたり膨張したり収縮したりする性質がネックになります。

木は周りの湿度が高いと、湿度が高くなりすぎないように湿度を吸い取り、逆に、自身が水分を持っており、周りがカラッと乾燥しているときには、内部の水分をはきだして、湿度を調節してくれます。

このような木材の湿度調整機能は「調湿作用」と呼ばれ、木材をあしらった部屋は、調湿作用により湿度が自動的に調節されるため、とても快適になります!

木の家の内装材によく使われるのは、見た目の穏やかさ以上に、この調湿作用が目的でもあります。

しかし、この調湿作用の際に生じる膨張と収縮が、外壁塗装においては非常にやっかいな物となるのです。

木部の塗装に適した塗料の種類

独自の性質を持ち、保証の対象外となりやすい木材は、木部に適した塗料を塗ることが非常に重要になります。

木材の塗料には、主に

・木目を生かす塗料

・木目を消してしまう塗料

という、二通りの選択肢があります。

木目を生かす塗料のことを浸透タイプ、含浸タイプ、着色仕上げ、ステインなどと呼び、木目を消してしまう塗料のことは造膜タイプ、被膜タイプ、ペンキ塗料などと呼ばれます!

| 木材塗料の種類 | 木目 | 特徴 | 他の呼び方 |

| 木目を生かす塗料 | 木目は残る | ○・木の内側も保護する ○・剥がれ、膨れがない △・艶が出にくい ✕・耐久性が低い | ・透明タイプ ・含浸タイプ ・着色仕上げ ・ステイン ・木材保護着色塗料 ・木材保護塗料 ・浸透型塗料 |

| 木目を消す塗料 | 木目は残らない | ・耐久性が高い ・木目が消える ・(クリア塗装もある) ・堅いので割れたり剥がれたりする | ・造膜タイプ ・被膜タイプ ・ペンキ塗料 |

1・浸透タイプの塗料

浸透タイプの塗料は、木に塗料がしみ込んで、木の内側から保護してくれます。

木部表面に塗膜ができないため、「木」が持つ質感を塗料が損ねず、塗装後も残すことができます。

透明タイプの塗料は、木の表面に保護膜が作られないため、保護膜を作る塗料に比べると耐久性が低く、3年に一度は再塗装をしなければ、木材を守り続けることができません。

また、外部にさらされている木部は、雨やホコリ、紫外線の刺激を受けていますが、それが原因で、カビが発生することがあります。

さらに、そこから害虫が侵入することもあるため、外壁の木部には、防藻、防虫効果のある防虫塗料も必要になります。

しかし、浸透タイプの塗料には、カビがつきにくいという防カビ効果はあるものの、防水効果は弱く耐水性に劣っているものが多く、結果的に保護力はあまり期待できないため、耐久年数は短めと考えておいた方が良いでしょう。

2・造膜タイプの塗料

造膜タイプの塗料とは、木材の表面に塗膜を造る塗料で、撥水性を持つため耐水性も高く、耐久性に優れている点が魅力です!

ただし、先ほど述べた通り、木材の塗膜強度は強くないため、下地調整や下地塗料の施工が悪ければ、木材の伸縮に塗膜がついていけず、すぐに割れたり剥離したりする可能性があります。

3・水性、溶剤などの分類の違い

塗料には、水性タイプと溶剤タイプがありますが、それらはさらに、1液型や2液型などに分類されています。

1液型

水、あるいはシンナーを薄めて使用します。

混合に手間がかかりませんが、密着度が2液型に劣ることから、塗装する場所によっては使用できない時もあります。

2液型

塗料と硬化剤を現場で混ぜ合わせて作る塗料です。

固まりやすく、耐久性のよい塗膜を造りだしてくれる塗料ですが、使用の際に手間がかかるデメリットがあります。

木部塗装の基本的な流れ

外壁塗装をするときは、原則として、三度塗りが行われます。

木部を塗装する場合においても、下塗り前に下地処理を行い、仕上げ用塗料を、三度塗りが必要です!

1・下塗り作業

まずは木部用の下塗り塗料を塗ります。

下塗り材には、上塗り塗料が密着しやすくなる「接着剤」としての効果があるので、塗装後、しっかり乾燥させて丈夫な下地を作っておくことが大切です。

なお、既存塗膜の傷みが激しいとは、塗装前の下地調整が必要になります。

もし劣化してしまった既存塗膜の下地処理を行わないまま、上から新しく塗装しても、下地からダメになってしまい、耐久性は期待できません。

2・中塗り、上塗り作業

下塗り塗料が乾燥したら、次に仕上げ用塗料を使って、中塗り・上塗りという仕上げ塗りをします!

基本的に塗膜が脆くなりやすい木部塗料では、水性シリコン塗料よりも溶剤系のものを上塗り用塗料に使うと、耐久性が高まります!

木部塗装で注意しておきたいポイント!

★ケレンなどの下地処理が非常に大事!

木材に限った話ではなく、外壁塗装全般いおいて言えることですが、木材塗装では、ケレンや目粗しなどの下地処理作業が特に重要です。

この作業をしっかり行わなければ、施工後数週間で、塗装が剥がれてしまう恐れがあります。

★太陽の当たり方で劣化具合が変わる

木は、コンクリートやモルタルに比べると、紫外線に敏感な物質を多く持っているため、太陽光の影響を非常に受けやすい素材です。

太陽光には、紫外線という電磁波が含まれており、この電磁波が悪さをして、木の中にある様々な物質を変異させ、変色などの劣化現象を起こしてしまいます。

木部の塗装は、簡単なように見えますが、実はどの外装材よりも慎重に行わなければならない、難しい作業です!

木部や外壁塗装でお困りの方はアスプラスにお任せください!

大切なお住まいの外装を、腐食や劣化から末永く守り続けるお手伝いをさせてください。

点検、お見積りはもちろん完全無料です!

お気軽にご相談、ご連絡くださいね🌟

出逢いに感謝!!